その3

知ってる?

すべての赤ちゃん家庭に寄り添う

【乳児家庭全戸訪問事業】!

赤ちゃんが生まれると、うれしさと同時に「ちゃんとお世話できるかな」「この泣き方は大丈夫?」と不安もつきもの。近くに頼れる人がいないと、誰に相談すればいいか分からず孤立しがちです。

そんなパパ・ママを支えるのが【乳児家庭全戸訪問事業】、通称「こんにちは赤ちゃん事業」。訪問員がすべての乳児がいる家庭を対象に自宅を訪問し、赤ちゃんの発育や健康状態を確認したり、子育て中の不安や悩みを気軽に相談できるようにする公的な事業です。乳児がいる家庭の孤立防止を図りながら、地域の中でこどもを健やかに育成できる環境整備を目的としています。訪問員は自治体によって様々ですが、母子保健の専門職である保健師や助産師のほか、看護師や子育て経験のある地域の支援員など、専門知識や育児経験が豊富な担当者が、親子に寄り添ったサポートをします。すべての赤ちゃんとご家庭が対象のため、出生届を出すとほとんどの自治体で自動的に登録されます。母子健康手帳の情報をもとに訪問の予定が立てられますので、特別な申し込みは必要ありません。また、訪問の日程はご家庭の都合に合わせて調整が可能です。

訪問員は訪問時にどんなことをするかというと、まず赤ちゃんの体重や身長、頭囲などの発育状況を測定し、授乳の様子や睡眠、排泄のリズムについてもママやご家族からお聞きします。また、授乳の仕方や母乳・ミルクの飲み方のコツ、おむつ替えのタイミングや方法、赤ちゃんの沐浴(お風呂)の入れ方など、毎日の育児で困りやすいことについて具体的にアドバイスを行います。夜泣きやぐずりへの対応法、予防接種のスケジュール確認などもサポートし、安心して育児を続けられるよう見守りと助言をしてくれます。

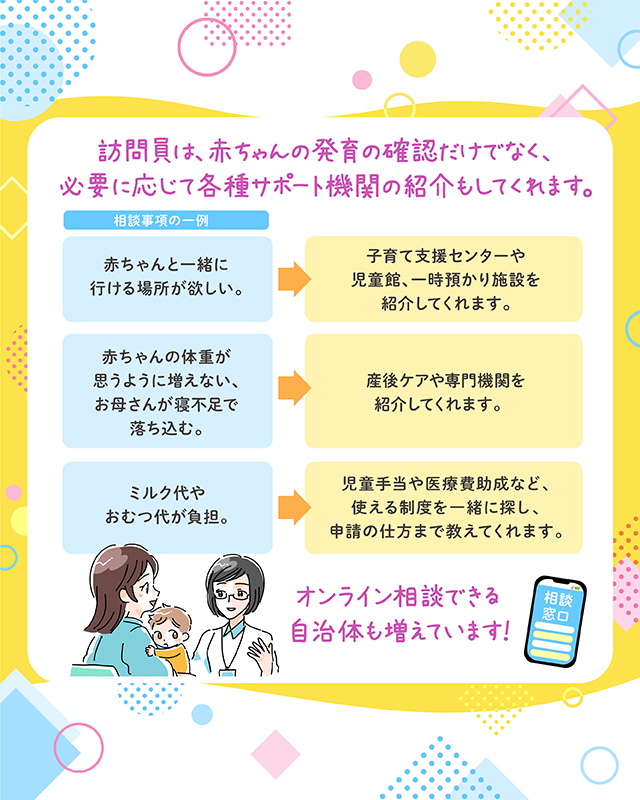

そして、赤ちゃんの発育の確認だけでなく、必要に応じて各種サポート機関の紹介をしてくれることもぜひ知ってほしいポイント。例えば「赤ちゃんと一緒に行ける場所が欲しい」という相談事なら、子育て支援センターなど外で気分転換できる場所や地域のサポート先を紹介してくれます。子育て支援センターとは主に自治体(市区町村)の役所や保健センター、地域の社会福祉法人などが運営しており、0歳〜就学前のこどもとその保護者なら誰でも利用できる施設です。赤ちゃんを自由に遊ばせながら保護者同士が情報交換できる「遊び場」や「交流の場」があり、ママ・パパも気分転換ができます。同じくらいの月齢の赤ちゃんやご家族も来ているので、育児の悩みを分かち合える機会が増え、また季節の行事や親子で楽しめるイベントなど、気軽に無料で参加できるプログラムも用意されているのもうれしい点です。

訪問員は、「赤ちゃんの体重が思うように増えない」、「寝不足でお母さんの気分が落ち込む」といった相談にも、産後ケアを行っている産科クリニックや病院、助産師が運営する助産院、自治体の産後ケア施設などの施設を紹介してくれます。さらには、ミルク代やおむつ代が負担になるときも、児童手当や医療費助成など使える制度を一緒に探し、申請の仕方まで教えてくれます。

さらには、休日や夜間の発熱など赤ちゃんの緊急時、「子ども医療電話相談(#8000)」のような相談窓口や、地域によっては自治体独自の夜間救急相談窓口を紹介してくれることもあります。多くの場合、訪問員の方から配られるお手紙や配布物には、担当の連絡先や地域の保健センターの連絡先が書いてあります。冷蔵庫に貼ったり母子手帳ケースに忘れないように入れておくなど、相談先をいつでも思い出せるようしておくこともいざという時のために大切な備えです。

最近はスマホやパソコンを使ったオンライン相談を取り入れる自治体も増えてきています。Zoomなどを活用し、保健師と1対1で赤ちゃんの様子について画面越しに対話したり、授乳の姿勢や沐浴の方法を画面越しにレクチャーするといったことが可能になっています。

訪問員はママ・パパの心強い味方です。赤ちゃんとご家族の安心のために、ぜひ「こんにちは赤ちゃん事業」を上手に活用して、ひとりで抱え込まずに頼ってみてくださいね。

一覧へ戻る

一覧へ戻る