その4

知ってる?

小学生が放課後や長期休暇中に

安心して過ごせる

【放課後児童健全育成事業】

小学生のこどもは毎日午後の時間帯には下校しますが、そのタイミングで両親とも仕事などで家にいられないご家庭は多いのではないでしょうか。とくに入学時に直面しやすいのが「小学校の壁」と呼ばれる問題です。保育園時代には延長保育や柔軟な預かりが整っていたものの、小学校に入ると一気に環境が変わり、放課後をどう過ごさせるかに悩む家庭が少なくありません。こうした課題に対応するため、公的に整えられてきた仕組みが【放課後児童健全育成事業】、通称「放課後児童クラブ」。学童保育という名前でもよく知られ、保護者が昼間に家にいられない小学生を対象に、放課後や長期休暇中に安心して過ごせる居場所を提供しています。

この仕組みの始まりは1950年代。共働き家庭や母子家庭が増える中、地域の人々や女性団体が自主的に“こどもの放課後の居場所”をつくったのが最初でした。1997年に厚生省が「放課後児童健全育成事業」として制度化し、2015年には「子ども・子育て支援新制度」により国としての整備が一層進められています。

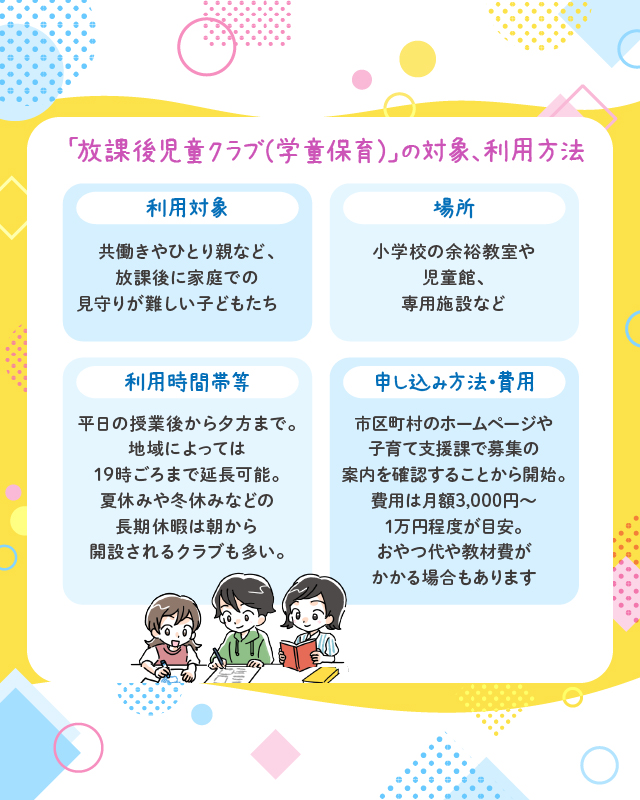

活動の場は小学校の余裕教室や児童館、専用施設などがあり、小学校内に学童が併設されている場合もあります。地域によっては入学時に説明会が開かれることもあるので、説明会に参加してみるのもおすすめです。宿題をしたり友達と遊んだり、季節のイベントに参加したりと、こどもにとっては楽しく安心できる時間が過ごせる工夫がされています。こどもの安全や情緒の安定を守るとともに、自主性や社会性、創造性を育むことを目的としています。利用できるのは、共働きやひとり親など、放課後に家庭での見守りが難しいこどもたちです。時間は平日の授業後から夕方までが基本で、地域によっては19時ごろまで延長可能。夏休みや冬休みなどの長期休暇は朝から開設されるクラブも多く、放課後や休日の大切な拠点になっています。利用を希望する場合は、まず市区町村のホームページや子育て支援課で募集の案内を確認することから始めてみてください。放課後児童クラブの申し込みには、申込書の提出に加え、保護者の就労証明書など家庭の状況を示す書類が必要になる場合があります。定員を超える応募があれば、就労状況や家庭環境に応じて優先順位がつけられ、結果は年度末頃に通知される仕組みです。入会が決まったら、オリエンテーションや説明会に参加して持ち物や利用ルール、費用の支払い方法などを確認し、4月からの利用がスタートします。年度途中でも空きがあれば申し込み可能な場合もあるため、まずは市区町村に問い合わせて最新情報を確認するのが安心です。費用は自治体によって異なりますが、月額3,000円〜1万円程度が目安で、おやつ代や教材費がかかる場合もあります。

注意したいのは、人気のある地域では定員に達して「学童待ち」が発生するケースがあることです。保護者の就労状況によって利用の優先度が変わる場合もあり、希望通りに利用できないことがあります。こうした課題に対応するため、近年はさまざまな改善が進められています。たとえば、2024年度からは受け皿の拡充とあわせて「常勤職員配置の改善」が実施され、2025年には「放課後児童対策パッケージ2025」が策定されます。国としてもより安心して利用できる体制づくりが進められています。

選択肢の広がりもポイントです。厚生労働省が管轄する「放課後児童クラブ」に加え、文部科学省の「放課後こども教室」、さらにNPOや民間企業が運営する「民間学童」など、多様なスタイルが登場しています。民間学童では、習い事と併設されていたり、延長時間が夜8時まで利用できたりと、手厚いサポートが充実しています。お弁当やおやつがついてくるなどのうれしいサービスもあります。共働き家庭はもちろん、保護者のリフレッシュやこどもの習い事の一環として選ばれるケースも増えています。一方で、利用料は自治体運営より高めになるため、家庭の事情やこどもの性格に合わせた選択が求められます。

さらに「対象年齢の広がり」も注目すべき点です。かつては低学年が中心でしたが、最近では高学年まで受け入れる放課後児童クラブが増えており、1年生~6年生まで利用できるところもあります。きょうだいで別々の居場所になる負担を減らせるなど、家庭にとっても助かる仕組みが整いつつあります。

今後、放課後児童クラブの利用環境はますます整っていく見通しです。こどもにとっては友達と安心して過ごせる楽しい居場所であり、親にとっては、仕事や家庭との両立を支えてくれる心強い存在でもあります。地域の支えとつながることで、家庭での小さな不安も抱え込まずに人と話ができます。長期休暇や週末も安心して任せられる場として、ぜひ上手に活用してみてください。

一覧へ戻る

一覧へ戻る